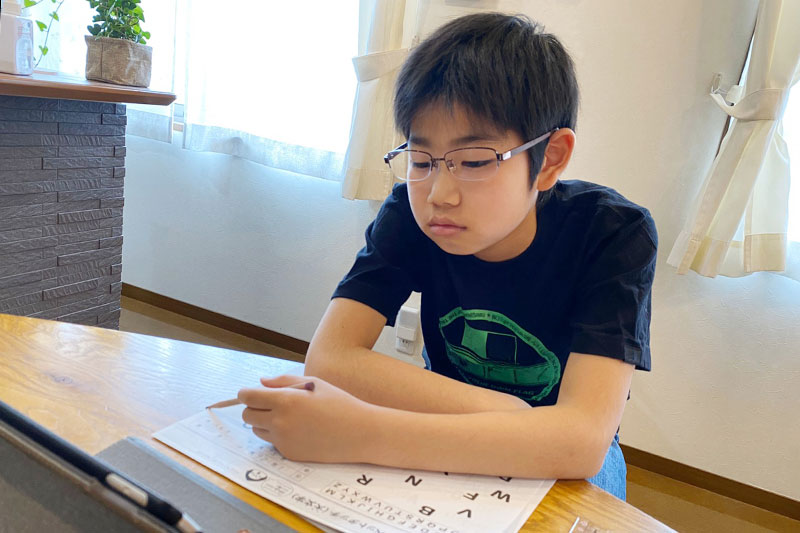

不登校の子どもを支える!勉強をしない理由と親のサポート方法

公開日:

公開日:

不登校の子どもが勉強を避けるのは、「やる気がない」「怠けている」といった単純な理由ではありません。

その背景には、心や体が抱える見えない負担が隠れています。

こうした原因を理解せずに勉強を促すと、子どもにさらなるプレッシャーを与え、逆効果を招いてしまうこともあります。

親として、子どもがなぜ勉強に向き合えないのかを知り、その心情に寄り添うことが、問題解決の第一歩です。

本記事では、不登校の子どもが勉強を避ける理由を深掘りし、その後、親としてできる具体的なサポート方法を解説します。

子どもの心に寄り添いながら、一緒に乗り越えていくヒントを見つけてみましょう。

不登校の子どもが勉強しない理由とは?

不登校の子どもが勉強に取り組めない理由は、単なるやる気不足や怠惰ではありません。

不登校の背景には、周囲からは見えにくい心や体の大きな負担が隠れています。

これを理解しないまま対応しようとすると、かえって逆効果になってしまうことも少なくありません。

こうした原因を正しく理解しないまま対策を講じても、子どもにさらなる負担をかけてしまうことになりかねません。

そのため、まずは勉強を敬遠してしまう理由を知ることが重要です。

不登校の子どもたちが勉強を避ける理由を、大きく3つの観点から詳しく解説します。

精神的な負担から来る意欲の低下

学校生活に関連するストレスやプレッシャーは、子どもの心に大きなダメージを与える要因となります。

不登校の子どもたちの中には、いじめや友人関係のトラブル、先生との相性の悪さなど、人間関係における困難を抱えている場合が多いです。

また、成績を上げなければならないという学業面でのプレッシャーや、テストの結果に対する周囲からの期待が過剰になることで、子ども自身が追い詰められてしまうケースもあります。

これらの状況が続くと、学校に通うこと自体が苦痛になり、さらに「勉強する」という行為も「自分を追い詰めるもの」と感じられるようになります。

このような状態では、子どもにとって勉強は単なる知識の習得ではなく、精神的な負担そのものとなってしまいます。

まずは子どもが抱えるストレスの要因を理解し、それを軽減することが優先されるべきです。

自己肯定感の低下と学びへの苦手意識

不登校の子どもが感じやすいのが、自己肯定感の低下です。

学校に行けていないことに対する罪悪感や、「周りの子と比べて自分はダメだ」といった劣等感が積み重なることで、子どもは自分に対する信頼を失ってしまいます。

自己肯定感が低い状態では、勉強を始めること自体が大きなハードルとなり、「どうせ自分にはできない」「努力しても無駄だ」という考えに囚われがちです。

さらに、学校に通えない間に学習の遅れが生じると、授業の内容が分からなくなり、結果的に学びへの苦手意識が一層強まります。

この負の連鎖に陥ると、勉強をすることが単なる「学習」ではなく「自分の無力さを実感させる行為」となり、ますます避けたくなるのです。

子どもの自己肯定感を取り戻し、小さな成功体験を積み重ねることで、少しずつ学びに対する抵抗感を薄めていくことが必要です。

生活リズムの乱れによる集中力の欠如

不登校の生活が続くと、規則的な学校生活とは異なり、生活リズムが乱れることが少なくありません。

夜遅くまで起きている、昼間に寝るといった昼夜逆転の状態になると、体内時計が狂い、心身ともに疲労感が増します。

さらに、不規則な食事や運動不足が重なると、体力が低下し、集中力を保つことが難しくなります。

勉強を始めようとしても、頭がぼんやりしていたり、眠気に襲われたりして、学習に適した状態を保つのが困難になります。

こうした生活リズムの乱れは、学習意欲の低下や効率の悪化を引き起こすだけでなく、心の健康にも悪影響を与えるため、早めの改善が求められます。

不登校の子どもを支えるために親ができること

不登校の子どもが勉強を避けてしまう理由について理解が深まったところで、次に親が具体的にどのようなサポートを提供できるかを考えていきましょう。

親の接し方や行動は、子どもの心の負担を軽減し、再び学びに向き合うきっかけを作る上で非常に重要です。

以下では、不登校の子どもを持つ親が取り組める具体的な方法を紹介します。

子どもの気持ちに耳を傾ける

まずは、子どもの気持ちをしっかりと受け止めることが大切です。

不登校になった理由や学校での体験を、無理に話させるのではなく、子どもが話したいと感じたときに耳を傾ける姿勢を見せましょう。

このとき、否定的な反応やアドバイスの押し付けを避け、「そう感じたんだね」「つらかったんだね」と共感することがポイントです。

また、言葉で表現しにくい場合もあります。

その際は、子どもの態度や行動から心の状態を察し、安心できる環境を整えることが重要です。

子どもが信頼できる存在として親を感じられるよう、焦らず向き合う姿勢を示しましょう。

プレッシャーを与えず、子どものペースを尊重する

親として「勉強をしないと将来が心配」「学校に行かないと遅れをとる」という焦りを感じることは自然ですが、その気持ちを子どもに直接ぶつけることは避けましょう。

親の焦りや期待が伝わると、子どもはさらにプレッシャーを感じてしまい、親との距離が生まれることがあります。

不登校の子どもにとって重要なのは、無理のないペースで生活リズムや学びを取り戻すことです。

「勉強をしなさい」と命令するのではなく、「今日は何がしたい?」と子ども自身の意向を尊重する問いかけを心がけましょう。

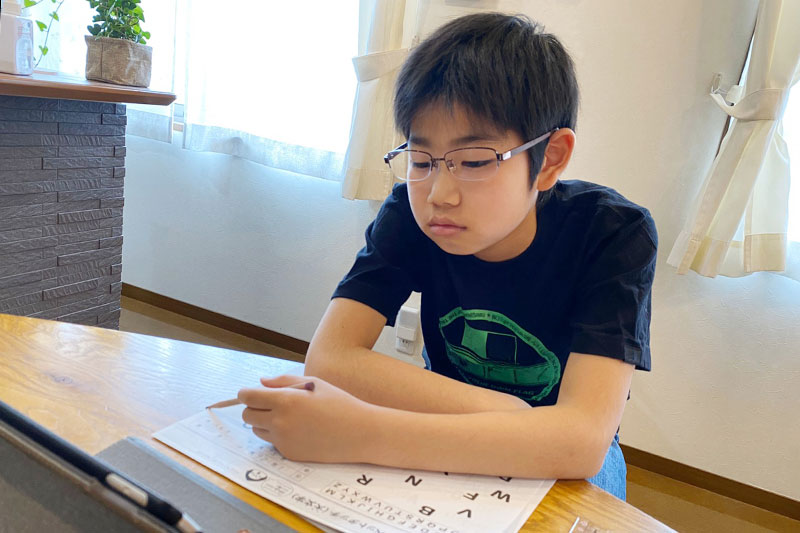

また、学校以外の学びの場やオンライン家庭教師といった柔軟な選択肢を提案し、子どもの負担を軽減するサポートも有効です。

日常生活の安定を支える

不登校中は生活リズムが乱れることが多いため、日常生活を整えるサポートを行うことが必要です。

例えば、一定の時間に起きる、食事をきちんととる、軽い運動を取り入れるといった基本的な生活習慣を維持することで、心身の健康を保つ手助けができます。

特に、親子で一緒に取り組む活動を増やすことは効果的です。

一緒に散歩をしたり、簡単な料理を作ったりする中で、親子のコミュニケーションが深まり、子どもが安心感を得られるようになります。

これにより、生活の中に小さな達成感や楽しみを見つける機会を増やすことができます。

専門家や外部のサポートを活用する

不登校の子どもを支えるのは親だけではありません。

必要に応じて専門家や外部の支援を活用することも選択肢の一つです。

例えば、心理カウンセラーやスクールカウンセラーに相談することで、子どもの気持ちを理解しやすくなる場合があります。

また、オンライン家庭教師や学習塾、フリースクールなど、学校以外の学びの場を探すことも考えられます。

これらのサポートを取り入れる際には、子どもが自ら選べる選択肢を示し、納得感を持って参加できるよう配慮することが大切です。

親が一人で抱え込まず、外部の力を借りることで、子どもにとって最適なサポートが実現します。

長期的な視点で温かく見守る

最後に、すぐに結果を求めないことが重要です。

不登校からの回復には時間がかかることもありますが、焦らず温かい目で子どもの成長を見守り続けることが大切です。

子どもが自分のペースで前に進めるよう、親自身も心の余裕を持つことを心がけましょう。

親の一言や日常の接し方が、子どもの未来を変える大きな力となる場合があります。

「あなたのことを大切に思っている」「何があっても味方でいる」というメッセージを、言葉や態度で伝え続けてください。

まとめ

不登校の子どもが勉強を避ける背景には、さまざまな心の葛藤や生活上の困難が潜んでいます。

親がその理由を理解し、子どもの気持ちに寄り添うことは、再び学びに向き合う第一歩となります。

そして、焦らず子どものペースを尊重しながら、温かく見守り続けることが、長期的な回復への鍵となるでしょう。

親のサポートや外部の力を上手に借りながら、子どもが少しずつ前向きな気持ちを取り戻し、自分の未来を描けるようになる手助けをしていきましょう。

その過程で、親子の絆がより深まり、困難を乗り越えた先には、新たな成長が待っているはずです。

どんなときでも子どもを信じて、共に歩んでいく姿勢を忘れないでください。

また、すぐにできるサポートとして、生活リズムを整える手伝いや、柔軟な学びの選択肢を探してみることから始めてみてはいかがでしょうか。